大豆是重要的粮油饲兼用型作物,也是最主要的植物油和蛋白来源。我国大豆消费量高,但是国内产量低,自给率不到20%,是我国粮食安全中的特殊短板。因此,提升大豆单产和扩种面积是我国当前提高大豆自给率的有效途径。南方地区特别是华南地区与世界大豆第一大国巴西处同一纬度带,土壤和气候条件相似,与北方主产区相比,南方有大面积多样化土地,设计广适应性新品种,开发多元化种植模式和配套技术,提高复种指数,可能是提升我国大豆自给率的有效途径之一。广东省北回归线以南有约2000万亩耕地,全年最低气温1月份平均7-16度,适宜于发展冬种大豆产业。但是需要突破至少四个产业瓶颈:日照短、耐低温、病虫害和低温高效固氮。为了找到适应该地区的大豆新种质,团队对2000多份资源进行了三年的冬种筛选,发现多个适应性强的大豆种质资源(未发表)。王应祥教授团队最新发表于国际著名期刊《Plant Biotechnology Journal》的研究中,比较了南北主推品种在南方冬季和夏季对环境的适应性差异,解析了大豆在南方冬季种植环境下的表观遗传响应机制,揭示了DNA甲基化与小RNA调控如何塑造植物的季节性表型可塑性。

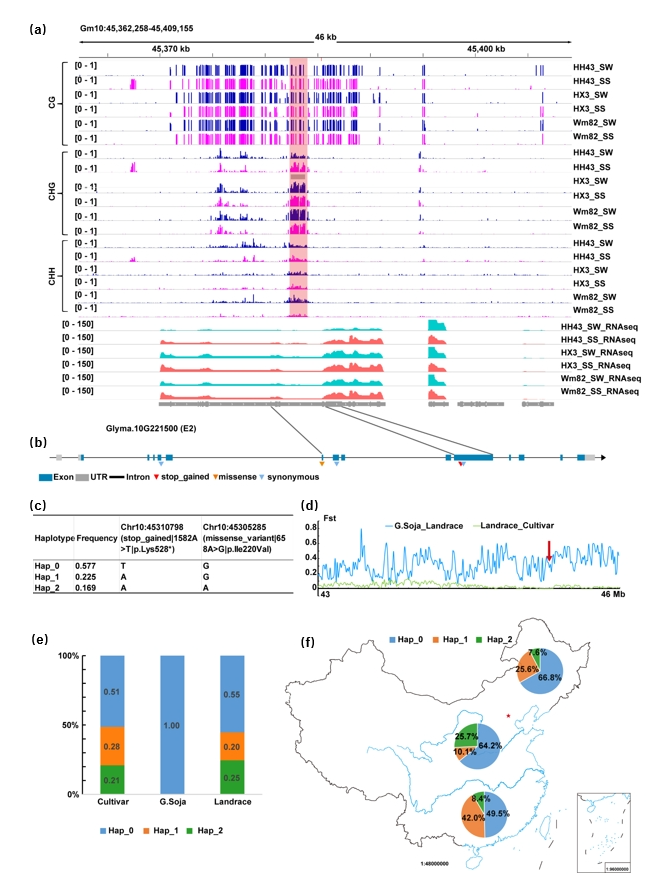

文章报道了不同地理来源的大豆品种(北方品种HH43,南方品种HX3和参考品种Wm82),在中国“南方冬季(SW)”与“南方夏季(SS)”两种对比环境下种植,通过转录组、甲基化组和小RNA组的多组学数据分析探讨其表观遗传差异调控机制。该研究初步解析了南方大豆表观遗传调控的潜在分子机制,研究发现,SW条件下CG和CHG甲基化水平呈现下降趋势,伴随DNA甲基转移酶表达下调,然而CHH甲基化升高、HDA6上调,导致染色质致密和基因转录抑制,同时大量Copia类反转座子和DNA转座子活性受限。有趣的是,DNA甲基化显著影响冷胁迫响应(COR)基因的表达。DNA甲基化水平的升高/降低,分别主要影响HH43和HX3中下调/上调的COR基因表达。同时,非CG甲基化在大豆受选择压力的DNA序列选择区域(DSRs)和适应性状方面作用更显著,如经典的受到驯化选择的大豆光周期驯化基因E2,在SW条件下北方品种的CHG甲基化水平降低,并伴随表达下调。如图1所示,HH43中Glyma.10G221500(E2)基因体区域的CHG甲基化呈现出明显的季节性变化(冬低夏高的模式)。RNA-seq数据也显示不同季节下E2基因的表达存在显著差异,潜在的与甲基化水平的变化密切相关。

图1.大豆驯化基因E2的单倍型分析与环境依赖的DNA甲基化模式

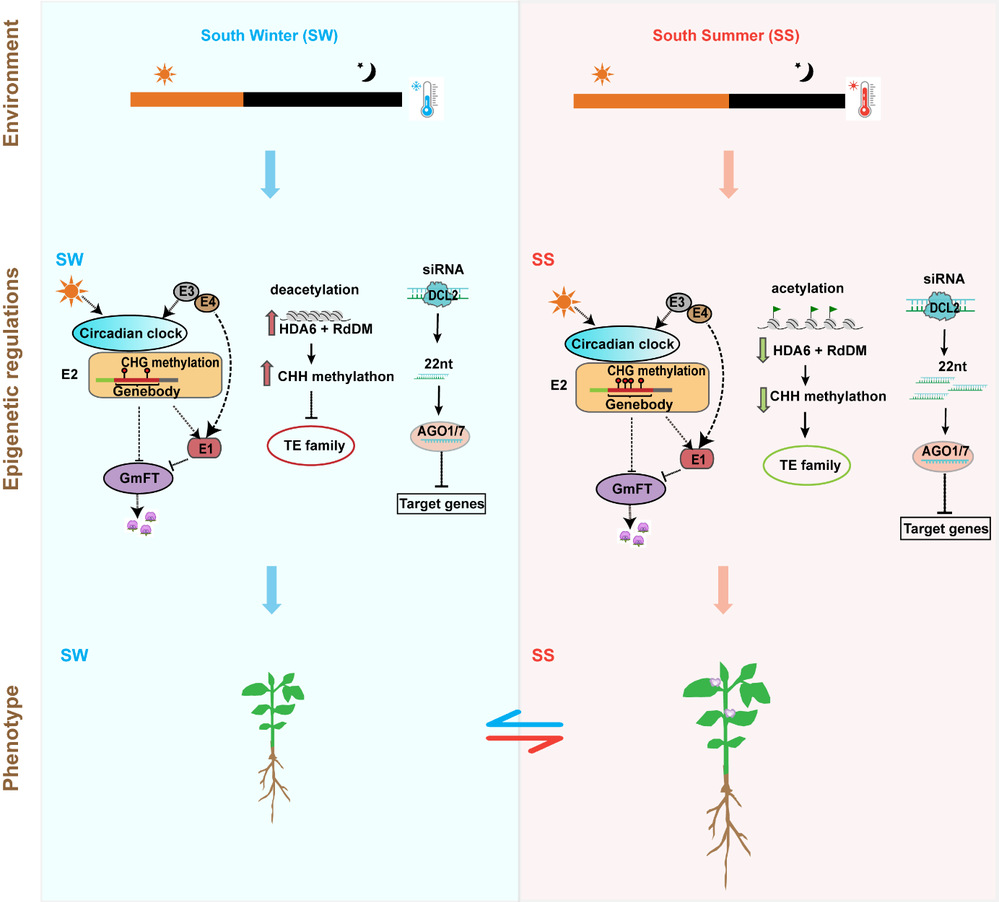

此外,SW中22-nt Small RNA丰度明显下降,表明小RNA系统在低温下受到干扰。GmDCL2a/2b基因突变使低温敏感性增强,证实了小RNA协同调控大豆对自然环境的适应。总之,南方冬种条件下,大豆通过动态甲基化重塑和小RNA途径调整,对关键调控因子形成可逆性强的表观调控网络,从而实现对南方冬季环境的适应。

图2 DNA甲基化与小RNA表观调控塑造大豆的环境适应性模式图。在南方冬季与夏季,大豆面临显著的环境差异:冬季日照较短、气温较低,而夏季则日照延长、温度升高。这些环境变化深刻影响大豆的生长节律与发育进程。植物生物钟通过昼夜节律调控关键发育基因的表达,从而介导表观遗传调控路径的动态变化。作为大豆驯化过程中重要的开花抑制因子,E2基因在冬、夏季节中呈现出不同的响应模式。其基因体区域的DNA甲基化状态变化,进一步影响了下游开花调控因子GmFT的表达水平。此外,在冬季HDA6蛋白与RNA依赖的DNA甲基化通路(RdDM)被激活,导致CHH甲基化水平显著升高,有效抑制多种活跃转座子。同时,冬季22-nt siRNA丰度降低,削弱了对环境响应相关基因的沉默调节。这些表观调控机制协同作用,促使大豆在冬季表现出植株矮小、开花延迟等典型适应性表型,反映出对寒冷与短日照环境的“抑制性响应”;而在夏季,CHH甲基化水平较低,转座子活性增强,同时22-nt siRNA丰度较高,植物表现出株高增加、开花提前的“促生性反应”,体现出生长与生殖发育的加速。

该成果发表在中科院一区Top期刊《Plant Biotechnology Journal》。广东省高等学校未来作物精准育种基础研究卓越中心和岭南现代农业科学与技术广东省实验室青年研究员方圆和华南农业大学和韶关学院博士后韩雅彭为论文共同第一作者,广东省高等学校未来作物精准育种基础研究卓越中心、岭南现代农业科学与技术广东省实验室、广东省农业生物发育与环境适应重点实验室、南方大豆创新研究院、华南农业大学生命科学学院王应祥教授和郭长奎教授为论文共同通讯作者。中国农业科学院作物科学研究所刘斌研究员也参与了本研究。该研究得到了岭南现代农业科学与技术广东省实验室项目、国家科技重大专项、第九批“珠江人才计划”创新团队以及国家自然科学基金的支持。

原文链接:http://doi.org/10.1111/pbi.70243

文/图 生命科学学院 郭长奎