近日,华南农业大学生命科学学院王应祥课题组在Plant, Cell & Environment杂志在线发表综述,题为“Soybean Cultivation in Low‐Latitude Regions: Adaptive Strategies for Sustainable Production”,综述了大豆适应低纬度环境的潜在机制,提出低纬度地区大豆的适应策略——“北豆南移”方案,为加速大豆品种的广适性育种和大豆在低纬度地区的推广提供了理论依据。

栽培大豆(Glycine max(L.)Merr.)是重要的粮油饲兼用作物,也是最主要的植物油和蛋白来源。当前,我国大豆自给率低于20%,超80%依赖进口,这已成为国家粮食安全的短板。扩大种植面积是我国当前提高大豆自给率的有效途径之一。

北回归线以南的华南地区,气候全年适宜大豆种植,且拥有大量适宜轮作种植早熟大豆的潜在耕地,冬闲田扩种大豆的潜力巨大。基于此,“北豆南移”方案应运而生——通过运用农艺创新与气候适应性育种技术,将大豆种植向我国北回归线以南的低纬度地区拓展。以重振大豆在我国的历史地位,提升粮食安全保障水平。

该方案包含三大核心维度:一是依托中国南方热带和亚热带气候优势,培育适应性广的新大豆品种,创新种植范式与配套技术体系,实现全年多季种植,提高土地复种指数,达成北回归线以南地区周年大豆生产目标。二是区域拓展:将成功经验推广至纬度相近的“一带一路”国家,推动全球南方大豆产业协同发展;三是全球整合:系统推进南半球大豆种植,构建国际育种生产基地网络,打造国内外供应链的协同“双循环”框架。

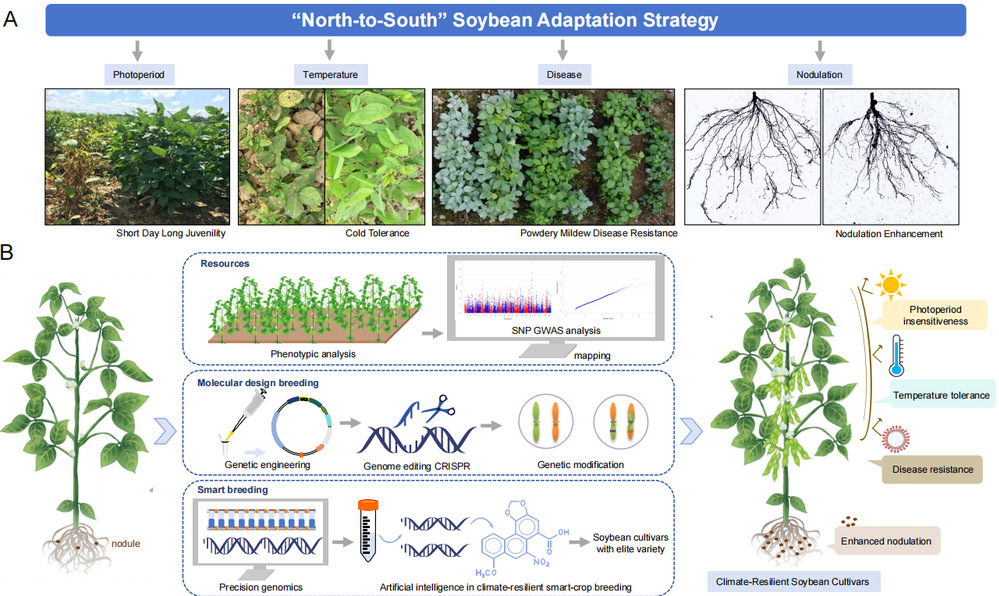

文中还提出实施方案:运用环境基因型分析,平衡短日照、极端温度等环境压力,识别影响大豆适应性的环境协变量,建立提升产量稳定性与适应性的预测育种框架。针对低纬度地区改良基因型,借助系统发育学法,结合大豆基因组重测序技术,收集适应性性状数据。利用基因组选择,实现抗逆性预测、等位基因剂量优化、适应性图谱绘制和气候智能型作物培育等关键技术突破。通过精准基因组学、合成生物学、转基因和基因编辑育种技术,培育适应低纬度环境的优良大豆品种。同时,将人工智能与组学工具相结合,加速基因鉴定,助力环境适应型智能大豆育种。此外,实施综合病害管理策略,开发高效养分利用的大豆品种,筛选适应当地的根瘤菌以及开发细菌肥料,促进生态平衡和可持续农业发展,最终培育出聚合光不敏感、耐温度胁迫、抗病且固氮效率高的优良性状大豆品种(图1)。

图1. “北豆南移”适应策略

华南农业大学和韶关学院博士后徐婧为论文第一作者,广东省高等学校未来作物精准育种基础研究卓越中心、岭南现代农业科学与技术广东省实验室、广东省农业生物发育与环境适应重点实验室、南方大豆创新研究院、华南农业大学生命科学学院王应祥教授、郭长奎教授和农学院程艳波教授为论文共同通讯作者。本研究得到了国家生物育种重大科技专项、广东省珠江人才计划以及华南农业大学双一流学科建设项目的支持。

近期,王应祥教授团队围绕大豆适应热带亚热带气候以及实现周年多季种植来提升土地复种指数方面,已取得系列进展:1、解析了组蛋白去甲基化酶GmLDL2调控大豆适应低纬度地区开花时间的遗传基础,并挖掘了优异单倍型,为“北豆南移”的低纬度短日照适应性改良提供了新的基因资源;2、联合多组学技术揭示了南北大豆资源应对低温胁迫的不同响应策略;3、从DNA甲基化动态重塑与小RNA的协同调控纬度,解析了南北大豆资源响应南方冬夏生境差异的适应性机制。相关结果在《Nature Communications》(https://www.nature.com/articles/s41467-025-61328-6)、《Plant Biotechnology Journal》(http://doi.org/10.1111/pbi.70243)和《Plant Cell & Environment》(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pce.15492)等期刊连续发表,不仅丰富“北豆南移”环境适应理论,更建立起从“冷胁迫应答-表观重编程-开花调控”的完整分子设计育种体系,为培育广适应性大豆品种提供了重要位点,也将助力全球南方大豆产业发展。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pce.70064