近日,华南农业大学生命科学学院、广东省高等学校未来作物精准育种基础研究卓越中心庄楚雄/郑少燕团队在中科院一区Top期刊Plant Biotechnology Journal上发表了题为 “The heat shock transcription factorOsHsfc1a enhances rice seedling thermotolerance by regulatingOsMFT1 and preserving chloroplast structure under heat stress ”的论文。该研究成功鉴定了一个关键的热激转录因子OsHsfc1a,并深入解析了其通过抑制下游靶基因OsMFT1以维持叶绿体结构完整性、从而增强水稻幼苗耐热性的全新分子通路。这一发现不仅深化了我们对植物应对高温胁迫的理解,更为培育高产、稳产、耐热的水稻新品种提供了宝贵的基因资源和理论依据。

随着全球气候变暖加剧,高温胁迫已成为威胁水稻生长和产量的主要非生物逆境之一,尤其在幼苗期,高温会直接导致植株损伤甚至死亡,严重影响最终收成。因此,挖掘水稻自身的关键耐热基因、解析其作用机制,是培育耐热新品种、保障国家粮食安全的迫切需求。

研究亮点:OsHsfc1a对水稻耐热性的调控作用

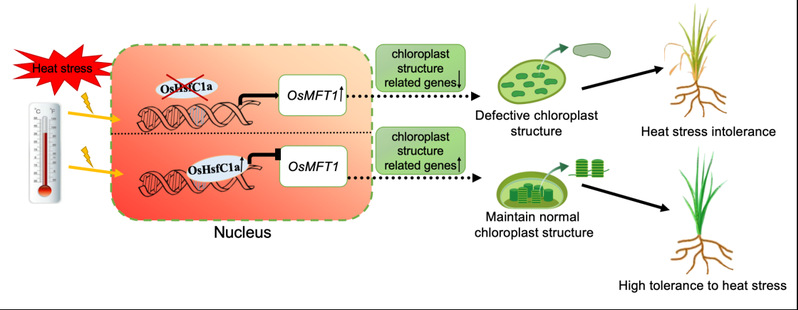

本研究团队通过系统的功能基因组学分析,将转录因子OsHsfc1a鉴定为水稻幼苗耐热性的关键正调控因子。研究发现,高温能强烈诱导OsHsfc1a的表达。在高温胁迫下,过表达OsHsfc1a的水稻植株表现出更强的耐热性,而敲除该基因的突变体则对高温异常敏感。这表明OsHsfc1a是水稻应对高温胁迫的一个核心“指挥官”。

研究意义:为水稻耐热育种提供理论基础和基因资源

为了解开OsHsfc1a的工作机制,研究团队整合了转录组测序和DAP-seq(DNA亲和纯化测序)技术,揭示了OsHsfc1a与OsMFT1之间的转录调控关系,拓展了对植物耐热性机制的认识。有趣的是,OsHsfc1a扮演的是一个“抑制者”的角色,它通过直接结合OsMFT1的启动子区域来抑制其转录。而OsMFT1则像一个“刹车片”,其过表达会破坏叶绿体结构,导致活性氧大量积累和细胞程序性死亡加剧,从而降低耐热性;相反,敲除OsMFT1则能显著增强水稻的耐热性。这为通过基因编辑等现代育种技术培育耐高温水稻提供了宝贵的遗传资源。

另外,通过对自然水稻种质的遗传分析发现,OsHsfc1a基因存在不同的天然变异类型(单倍型),这些变异与籼稻、粳稻等亚种的分化密切相关。这意味着该基因在漫长的水稻进化与驯化过程中已被自然选择,其中优异的单倍型有望用于分子标记辅助育种,为快速培育适应高温气候的“强健”水稻品种提供了极具价值的遗传资源和分子工具。未来,团队将继续深入探讨该调控途径的分子机制,并探索如何将这一发现应用于实际的水稻品种改良,为全球农业可持续发展贡献力量。

图1 OsHsfc1a-OsMFT1模块调控水稻幼苗耐热性的作用模型

华南农业大学生命科学学院博士后卢静沁,在读博士生陈俊宇,陈虹为论文的共同第一作者。华南农业大学生命科学学院、广东省高等学校未来作物精准育种基础研究卓越中心庄楚雄研究员和郑少燕副教授为该论文的共同通讯作者。华南农业大学农学院刘向东教授,广东省农业科学院水稻所的赵均良研究员为该工作提供了相关水稻品种材料的支持。该研究得到了“科技创新2030-重大项目”、国家自然科学基金、岭南现代农业实验室项目、广东省基础与应用研究自然科学基金项目、广州市青年博士“启航”项目和双一流学科推进项目等的资助。

论文链接:http://doi.org/10.1111/pbi.70458

文/图 生命科学学院 郑少燕

初审/龚慧 复审/周海 终审/吕剑红