近日,华南农业大学、岭南现代农业科学与技术广东省实验室植物生殖发育和大豆种质创新研究团队王应祥教授课题组在Plant, Cell & Environment(中科院一区Top期刊)上在线发表了题为Proteomic, Transcriptomic, Biochemical and Physiological Investigations Shed Light on Responses to Low Temperature Stress in Two Contrasting Soybean Varieties的文章,揭示了两个我国南北方代表性大豆品种华夏3号和黑河43号在低温胁迫下的差异性应答机制。相关研究为大豆耐寒品种的选育提供了理论依据和分子资源。

南北大豆品种抗寒机制揭示:华夏3号为何“更抗冻”?

南北大豆品种抗寒机制揭示:华夏3号为何“更抗冻”?

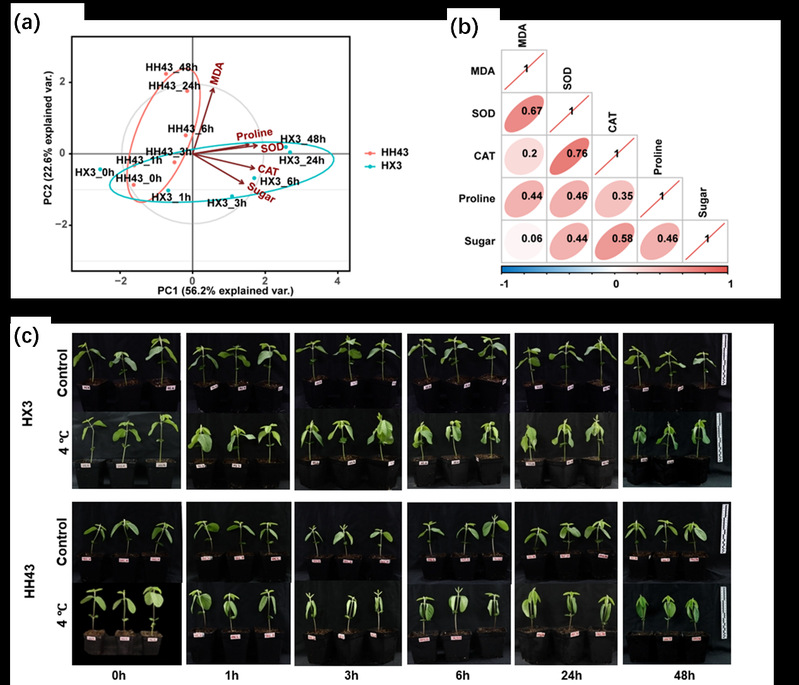

研究团队通过植物形态、生理生化指标以及转录组与蛋白质组多组学综合分析,揭示了两个大豆品种在低温胁迫下的差异性应答机制。研究对象为我国南北两个代表性大豆品种:来自东北地区的黑河43(HH43)和来自华南地区的华夏3号(HX3)。虽然传统认知上北方品种应更耐寒,但实验却发现,HX3在4℃低温处理下的表现更为出色,不仅叶片萎蔫延迟,且抗氧化能力更强,显示出显著的抗寒优势。

从“快反应”到“稳应对”:南北品种策略迥异

研究表明,黑河43号在低温胁迫初期快速启动基因表达,1小时内叶片就出现萎蔫,但整体应答较短暂且易受损。而华夏3号则呈现“慢热型”,直到6小时后才有明显症状,但整体冷响应更持久,尤其在低温胁迫24h和48h后,其抗寒相关基因和蛋白仍大量上调,维持细胞代谢和稳态能力更强。生理检测发现,华夏3号在低温胁迫下表现出更低的氧化伤害,且呈现出更高水平的抗氧化酶活性以及渗透调节能力,表现出更强的抗寒适应性。

图1. 大豆品种HX3与HH43在低温胁迫下的形态及生理响应

大豆冷响应的潜在控制因子有哪些?

基于加权共表达网络分析(WGCNA),研究人员发现华夏3号中与冷响应正相关的关键模块在低温胁迫下显著激活,模块中大量基因显著上调。进一步通过相关模块中基因调控网络构建(GRN)鉴定出潜在关键转录因子,如CAMTA2、WRKY33、ATAF1、ERF72和bZIP29。这些转录因子不仅在华夏3号中明显上调表达,而且与冷应答、氧化还原调控、糖代谢等通路密切相关。分子生物学实验进一步验证了ATAF1对其靶基因(如MPK3、BTB-A2.1等)的正负调控功能,为后续功能研究和分子育种提供了直接证据。蛋白质组学分析显示,华夏3号在蛋白质水平的应答也更为活跃,在6小时和48小时低温处理后,大量与能量代谢、信号转导和抗氧化相关的冷应答蛋白质上调,涉及谷胱甘肽代谢、脂肪酸代谢等关键通路。而响应的黑河43号仅有少量蛋白参与冷胁迫响应过程。

南方种质更耐寒?

华夏3号虽然来源于南方温暖地区,却比北方品种更耐寒。研究人员推测,这可能与华南地区在气候温度上的大幅波动和复杂环境压力有关,促使在长期进化中形成了更强的温度适应能力。大豆被认为起源于中国温带的黄淮海流域,并逐渐被驯化到其他地区。中国东北地区实行一年一季的种植制度(春播秋收),大豆种子在发芽阶段对低温极为敏感,春季低温容易导致种子腐烂。因此,北方优良品种通常在萌发期具有较强的抗寒能力。相比之下,南方大豆的种植由于气候和耕作制度的不同而具有灵活性,例如在广东地区,3月春播,6月收获,7月夏播,10月收获。由于华南气候变化较大,倒春寒、高温、台风和强降雨等极端天气事件频发,当地大豆育种策略侧重于提高抗逆性和适应性。

本研究为大豆抗寒育种提供了系统性数据资源和宝贵的分子靶点。未来,研究团队计划进一步深入挖掘关键调控因子的功能,通过基因编辑等手段推动抗寒基因的定向改良与精准导入,培育广适应性大豆种质,加快“北豆南移”战略实施步伐。

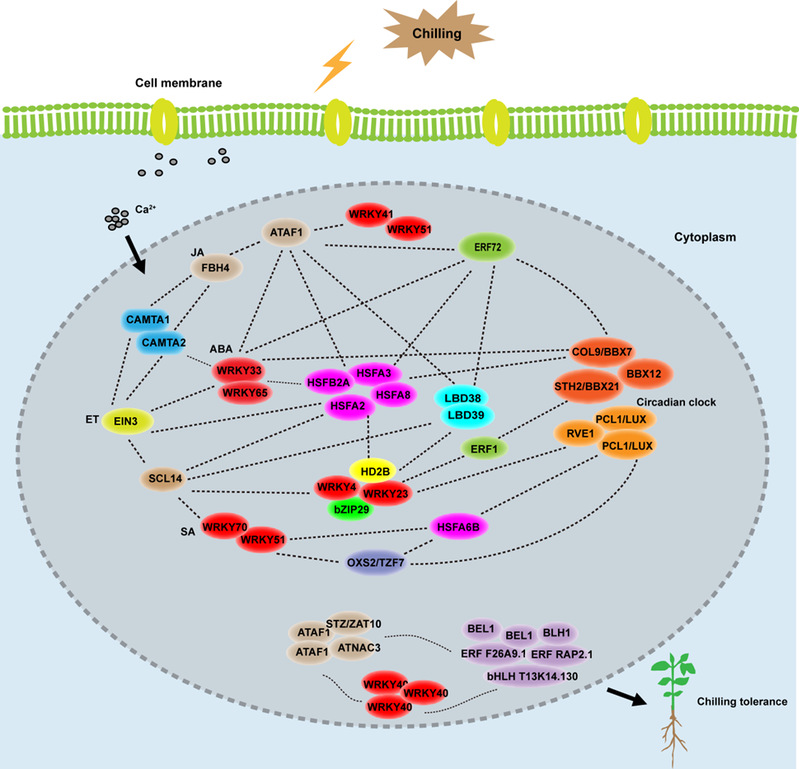

图2. 耐寒性差异转录调控网络关键转录因子作用模型。

低温胁迫信号通过细胞膜感知,触发Ca²⁺内流并激活钙信号响应蛋白CAMTA1/CAMTA2。激素信号通路(如乙烯、茉莉酸)与核心转录因子WRKY33、WRKY65、EIN3等互作,协同调控逆境响应基因表达。生物钟及光响应模块(如COL9/BBX7、STH2/BBX21、PCL1/LUX)与胁迫网络交叉互作,调控基因表达的昼夜节律性。热激因子家族(HSFA2、HSFA6B、HSFA8、HSFC1)通过激活热激蛋白表达,缓解低温诱导的蛋白错误折叠损伤。WRKY家族成员(WRKY33、WRKY65、WRKY40、WRKY70)通过结合W-box顺式元件,调控逆境相关基因表达以增强耐寒性。乙烯响应因子(ERF72、RAP2.1、F26A9.1)整合乙烯信号,通过调控下游逆境基因提升胁迫耐受性。bZIP/MYB家族(如bZIP29、MYB相关因子)通过互作调控核心胁迫与发育通路。上述转录因子通过形成多层次调控网络,整合低温信号、内源激素及生物钟节律,最终协调基因表达重编程与生理响应,赋予植物低温生存适应性。

华南农业大学博士生Birra Bukhari和郭长奎教授为论文共同第一作者,华南农业大学、岭南现代农业科学与技术广东省实验室、南方大豆创新研究院王应祥教授和青年研究员方圆为论文共同通讯作者。该研究得到了岭南现代农业科学与技术广东省实验室项目、第九批“珠江人才计划”植物减数分裂重组和种质资源创新团队以及国家自然科学基金的支持。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pce.15492

生命科学学院 郭长奎